内容提要

1. 基础研究新发现:2025年5月发表于《美国国家科学院院刊》(PNAS)杂志一项基于百万人的基因数据分析指出,SHOX基因可能导致两性身高差异,当然并不是两性身高差异的唯一原因。

2. 前沿新技术:中科大团队于《细胞》(Cell)杂志上详细介绍了其红外光隐形眼镜的研制过程。这一成果为所谓的“超级视觉”“智能眼镜”等美好愿景奠定了技术基础,也有望帮助到色盲人士。

3. 医疗新材料:一项刊载于《科学》(Science)杂志5月刊的新研究表明,“深部组织体内声学打印”技术的实现使得3D生物打印向更高准度、更高阶微创治疗的方向迈进。

女人比男人个儿矮,X染色体要背锅?

数据显示,人类男性平均比女性高大概12~13厘米。这种性别差异会是某种基因的必然吗?要知道,生命进化树上许多物种都是雌性体型比雄性的更高大。2025年5月发表于《美国国家科学院院刊》(PNAS)杂志的一项新研究通过分析百万人的基因数据,给出了部分解释。

已知SHOX基因(全称“矮小同源盒基因”)与身高相关,在X染色体和Y染色体上都存在。科学家曾推测SHOX可能导致两性身高差异,可既然X和Y上都有SHOX,就需证明其对X和Y造成了不同影响方可判断身高差异源于SHOX。

那么,正如新研究作者团队所问的,有SHOX的Y染色体是否比有SHOX的X染色体更能促进身高?

有些人天生就多一条,或缺一条X/Y染色体。研究人员希望找到这些罕见的特例,就从三个生物库中挖掘分析数据。数据库储存了来自海量个体的遗传与医疗信息,其中一个库来自英国,另外两个来自美国。

基于生物库中近百万份个体数据,研究人员找到了1225名缺失或有多余性染色体的人,其中部分案例,例如仅有一条X染色体而无Y染色体的人,已知存在健康问题,包括身材矮小。他们还发现自己的假说得到了证实,相较X染色体多余,拥有多余的Y染色体确实更能增加个体的身高。

SHOX基因的生物化学特性可能是导致这种现象的原因。新研究作者之一、美国盖辛格健康科学学院遗传学研究员马修·奥特金斯(Matthew Oetjens)解释称:

“SHOX基因位于性染色体末端附近。女性通常有两条X染色体,其中一条上的大多数基因处于沉默或失活状态,但在染色体最末端,基因保持活跃。SHOX基因距离末端很近,因此并未完全失活。对男性而言,带有SHOX基因的X染色体完全活跃,Y染色体亦如此。”

这意味着,拥有两条X染色体的女性,其SHOX基因的表达剂量会略低于拥有XY组合的男性。

因此,男性获得的SHOX基因效应略强。研究团队计算得出,这种基因差异在导致男女平均身高差异的因素中占近1/4的权重。

奥特金斯表示,雄性激素的其他作用机制是造成差异的主要原因,此外也有别的遗传因素发挥了一定作用。

资料来源:

A Genetic Clue to Why Men Are Taller Than Women

中科大团队发明红外光隐形眼镜

中国科学技术大学(简称中科大)的研究团队开发出一种奇异隐形眼镜,使佩戴者突破视觉极限,看到了原本不可见的红外光。

与传统夜视仪不同,该隐形眼镜无需电源,且镜片完全透明,戴上它以后,在能观察红外光的同时,也仍看得到正常的可见光。

中科大神经科学家田雪表示,此项成果标志着人类向拓展自然视觉边界迈出了关键一步,为所谓“超级视觉”“智能眼镜”等美好愿景奠定了技术基础,也有望帮助到色盲人士。

人眼可见的彩虹光谱波长范围为400纳米至700纳米,在电磁光谱中占比不足万分之一。而用另一位作者马玉乾教授的话说:“超半数的太阳辐射能以红外光形式存在,却无法被人眼感知。”

相比之下,不少动物拥有“超人”视觉。鸟类、蜜蜂、驯鹿和小鼠能看见紫外线(波长短于人眼识别范围);部分蛇类与吸血蝙蝠则具备感知远红外线(即热辐射)的器官,以此捕猎。

为开拓人类的视觉边界,科学家曾开发出能吸收红外光并将其转化为可见光的上转换纳米颗粒。在早期实验中,研究者通过向小鼠视网膜下注射此类纳米颗粒,使其获得近红外视觉。但考虑到“人类可能难以接受这种侵入性方案”,田雪和马玉乾等人选择探索更温和的技术路径。

他们于《细胞》杂志发表的论文详细介绍了研制过程。只要戴上此款植入有上转换纳米颗粒的软性隐形眼镜,人们就能看到红外LED发出的类似摩斯密码的信号,并能辨别红外光来自哪个方向。

有趣的是,当使用者闭上眼睛,这种红外视觉反而会越发给力。原因在于,眼睑对可见光的阻挡作用比对红外线的更强,从而减少了可见光干扰。

田雪表示:如果材料学家能研发出效率更高的上转换纳米颗粒,未来我们或许就能通过隐形眼镜看到身边的红外光了。

另一方面,即便无法实现完全版红外视觉,此技术仍有广泛应用前景。例如,用红外光发送加密信息——只有佩戴眼镜者可得知信息内容。又例如,将色盲人士无法识别的光波波长转换为他们可见的色彩。

资料来源:

Seeing infrared: scientists create contact lenses that grant ‘super-vision’

体内3D打印技术开辟微创治疗新天地

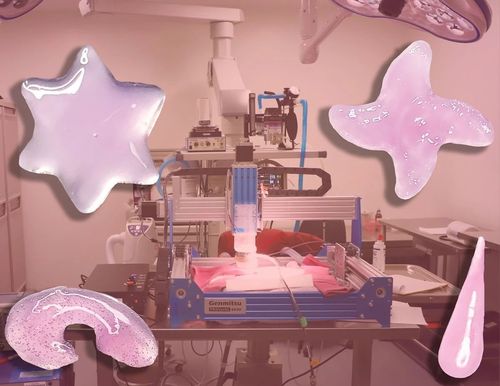

根据《科学》杂志5月刊载的最新文章,加州理工学院的科学家利用聚焦超声技术,在不产生任何切口的情况下,将注入生物体组织深处的“生物墨水”进行了体内3D打印,成功得到复杂的类组织结构。这为其3D打印在癌症治疗、生物电子学和再生医学中的微创应用奠定可能。

这里的生物墨水是定制设计的,通过针头或导管注入体内。备好了材料,研究人员借助实时超声成像来引导定位,用第二束高频聚焦声波轻度加热目标区域——只升高几度,就足以引发分子链式反应,把液体变凝胶。打印这就完成了。

研究团队由生物医学工程师高伟及其前博士后研究员埃尔汉姆·达沃迪(Elham Davoodi)领衔。为真正实现体内打印技术,他们几乎重新构思了传统3D打印的每个步骤。

传统打印机依赖物理喷头逐层沉积材料。而高伟等人的“深部组织体内声学打印”(Deep tissue In vivo Sound Printing,DISP)新技术,彻底摒弃喷头结构,选用高度聚焦的声波束产生受控温升,从而启动类似打印的制造过程。

高伟指出,这套系统在体内操作中展现了出色的精度:能创建星形、泪滴形、风车形等多种复杂图案,能以每秒40毫米的速度精准沉积水凝胶,分辨率达150微米——约等同于一根粗发丝的直径。

虽然新技术距离临床应用尚有距离,但如达沃迪所言,它标志着3D生物打印向更高准度、更高阶微创治疗的迈进,尤其适合解决传统手术难以应付的问题。

资料来源:

Bioprinting Inside the Body, Without Breaking the Skin

END