罗伯特·奥本海默:“如果科学发现能对人类的思想和文化真正有影响,它们必须是可以理解的”

习近平总书记紧密结合新的时代条件和实践要求,深刻回答了关于创新发展的时代之问,在理论上不断拓展新视野、作出新概括。他深刻指出:“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼,要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。”习近平总书记这一关于中国创新发展基本逻辑的重大判断把科普置于前所未有的战略高度,可以清晰地看出科普被赋予了强大的创新功能,成为事关创新的重大任务。

2024年12月25日,第十四届全国人大常委会第十三次会议通过新修订的《中华人民共和国科学技术普及法》(简称《科普法》),本次修订坚持的一个重大原则就是贯彻落实习近平总书记关于科普的重要论述、重要指示,此举明确了科普的创新价值,强调了科普之于创新的重要性。新修订的《科普法》第四条规定:“科普是国家创新体系的重要组成部分,是实现创新发展的基础性工作。国家把科普放在与科技创新同等重要的位置,加强科普工作总体布局、统筹部署,推动科普与科技创新紧密协同,充分发挥科普在一体推进教育科技人才事业发展中的作用。”

“人”是一切创造力的核心,也是生产力中最活跃的因素。科普针对“人”的认知、态度和行为进行引导和教育,改变人的知识体系、思维方式和思想观念,不断提升其科学素质,促进实现人的现代化。提升人的认知,促进人的全面发展是理解科普促进以科技创新为核心的全面创新的逻辑起点。

正如习近平总书记指出,没有全民科学素质普遍提高,就难以建立起宏大的高素质创新大军,难以实现科技成果快速转化。这充分肯定了创新发展中的人(尤其是普通大众)的主体作用,强调了推动创新进程需要更高的公民科学素质、更崇尚创新的社会氛围、更深厚的科技文明程度。从表面上看,当代科技创新活动主要是科技工作者努力拼搏的过程和结果,实则是整个社会思想活力的系统迸发,是蕴藏在亿万人民中间的创新智慧充分释放、创新力量充分涌流的结果。诚如物理学家高鸿钧院士所说:“科学普及与科技创新,犹如高原与高峰的关系,只有高原更加厚实,高峰才能更加雄伟。”

科普作为国家创新体系的重要组成部分,在多个层面促进科技创新,推动创新发展。

第一,科普促进创新文化和科学文化的培育。任何一项伟大事业的背后都有无形的精神文化支撑,科技创新也是文化软实力支撑科技硬实力的过程。2024年6月,习近平总书记在全国“科技三会”上的讲话中总结了新时代科技事业发展的八条重要经验,其中包括“坚持培育创新文化,传承中华优秀传统文化的创新基因,营造鼓励探索、宽容失败的良好环境,使崇尚科学、追求创新在全社会蔚然成风”。

科普具有显著的文化属性,推动科学思想、科学精神融入社会文化建设之中,营造知识崇高、创造伟大的社会风气,引导青少年和全体公众树立科学价值观,抵御伪科学、极端思想等不良文化侵蚀,助力破解科技革命和信息技术发展带来的社会发展失衡、科技伦理冲突等问题,夯实科技创新的社会沃土。很难想象一个遍地科盲、迷信盛行、急功近利的社会,会出现创新人才辈出、科技创新可持续甚至伟大科学发现迸发的现象。

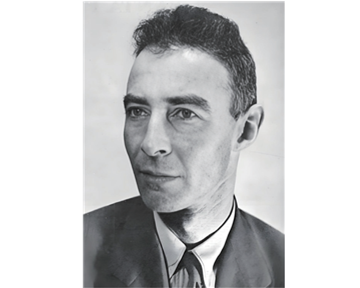

科普是实现科学文化价值的重要途径。爱因斯坦说:“科学对于人类生活的影响有两种方式。第一种方式是大家熟悉的,科学直接地并且在很大程度上间接地生产出完全改变了人类生活的工具。第二种方式是教育性的,它作用于心灵。尽管草率看来,这种方式不大明显,但至少同第一种方式一样锐利。”人类在探寻规律和追求真理的过程中凝结而成的科学与人文精神,以及基础研究汇集的智慧结晶,促成了人类思想一次又一次的解放,反过来这种思想解放又极大地促进了科技创新。科普在这个过程中扮演了很重要的角色。正如罗伯特·奥本海默所说,“如果科学发现能对人类的思想和文化真正有影响,它们必须是可以理解的”。由此可见,使愈加专门化的科研成果转化为世人可以理解的知识或思想,科普的责任多么重大。

第二,科普促进科学共同体与社会的良性互动。今天的科技活动不再是科学家的个人行为或科技团体内部的“小圈子”行为,而是经济社会发展和人民生活改善的客观要求,成为一项投资巨大的公共事业,这必然会得到全社会的关注和响应,受到公众的监督。同时,基因编辑、人工智能、脑机接口等大量科技前沿议题进入公共领域成为公共话题,引起广泛关注和讨论。科普促进公众深入了解科技创新,更好地理解科技对社会、经济、文化等各方面的影响,有利于科技与社会的良性互动,夯实我国重大科技决策的民意基础,提升科技创新治理效能。

科学家只有坦诚地告诉公众,自己在做些什么、为什么做这些,自己在科研中遇到的挫折和磨难、欣喜和激动,进而树立起直观的人格形象,才能引发公众的情感共鸣,才能得到公众的理解和支持,才可能使公众认同自己对科研事业的方向选择。中国科学院院士陈凯先研究员在接受媒体采访时说,“科技工作者一方面要坚持科技创新,另一方面要做好科学普及”。科普能够使大家更深入地了解科学知识,支持科技创新。国家最高科学技术奖获得者薛其坤院士也认为,科学家能够在科普活动中更好地了解国家和公众的需求,进而推动自身的科研工作。

实际上,还有一些观点,即一成不变的实验室生活难免有些枯燥,适当走出实验室参与科普,既是履行责任和义务,也不失为一种调剂。古生物学家周忠和院士坦言:“总不能24小时都搞科研,做科普往大了说是科技工作者的责任,往小了说也是与本职工作相关的一种补充。”适当走出实验室,了解社会和民众所关心的科学问题,能帮助科研人员认识科研的价值及成果的转化意义。科研人员通过科普活动,可以切身体会科研工作的意义和社会影响,从而促进其积极性和研究活力。科研人员学会与公众打交道能提升自己的沟通能力,无形中也有利于提升自己的学术表达和交流水平,这类间接但关键素养的提高对促进科学家与同行交流一样大有裨益。

第三,科普促进协同创新。当前,科技创新的广度、深度、速度、精度不断拓展提升,正呈现多学科深度融合、技术边界模糊化、场景驱动创新等特点,在此背景下,协同创新成为一种基础性创新方式。知识是最重要的创新要素之一,知识的传播与配置是创新体系的关键性动力。科普具有传播渠道丰富、互动性强、启发作用突出等特点,能够激活潜在的知识和信息配置需求,促进科技管理人员、科学家、工程师、企业家和公众等之间的跨界跨领域交流互动,促进各类创新主体协同互动、创新要素顺畅流动、创新资源高效配置,有利于打造更高质量、更有效率、更可持续的“政产学研金用”一体的技术创新和产业发展体系。如让科学家获得跨学科的科技信息、让企业家精准识别资本的投入方向、让政策制定者更加明晰科技创新的发展趋势,同时培育普通公众对新科技产品的认知和需求,这将对科技创新产生巨大的推动作用。正如恩格斯所言:“社会一旦有技术上的需要,则这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进。”

科普有利于促进科研灵感的产生,促进交叉学科研究的萌芽与深入。例如,人工智能领域的研究者通过科普跨界,可以了解生物学、医学、物理学、材料学等其他学科的研究进展和方法,进而发现新的应用场景和潜在问题。这种跨学科的知识交流,有助于科学家在科技创新中打破思维定式,实现研究突破。

就科普对科研的重要性而言,一项针对国内337位青年科技工作者的调查显示,285位(84.6%)受访者认为科普“非常重要”或“重要”。

许多科学家在做科普的过程中能感受到其对自身科研工作的帮助。公众对科学观点、方法的评论,或许有外行偏见,但也不乏真知灼见——这能帮助科研人员摆脱思维定式,给予其独特的启示和灵感。量子物理学家郭光灿院士对此深有感触:“我们常说教学相长,科普与科研也是如此。我经常给大中学生作科普报告,他们提的有些问题看起来稚嫩,却可能给我的科研工作带来启发。我相信很多科学家都有同感。”

____________________

本文作者谢小军是中国科普研究所科普理论与政策研究室主任