李远宁

上海科技大学生物医学工程学院研究员

一年多前《新民晚报》一则报道介绍了上海科技大学生物医学工程学院研究员李远宁与科幻作家江波的对话。记得李远宁对脑机接口的表述令人印象深刻,他是这么说的:“广义上,一切通过外部电子设备与大脑活动进行信号交互的设备都可以称作脑机接口。比如,人工耳蜗可能是目前应用最成功的脑机接口。它接受外界刺激,直接通过电信号与神经系统相连,可以向大脑传递信号”。后来从2024星友通信录上看到李远宁的名字,于是就约他进行采访。见到李远宁后,感觉他与我印象中一位正处在学术旺盛期的青年学者的画像蛮吻合的,无论身材、身高还是言谈表达都让人印象深刻。启明星访问大都控制在三小时以内,但和李远宁的交流有点“刹不住车”的感觉,前后长达四个小时。以下记录了被访者的求学成长、科研经历及其对研究课题的见解、贡献,希望能影响到对青年科学家成长和计算认知、人工智能话题感兴趣的读者。

李远宁1989年4月出生于江苏连云港一个知识分子家庭,爸妈都是恢复高考后最早一批高中毕业通过考试进入大学就读的大学生,后来都在同一所大学任教。这样的家庭可能对孩子的最大影响就是知识和学习氛围。不过,在远宁的描述中他家也不是那种一空下来人人捧书的画面,家里会经常打开电视看新闻和一些热门的电视剧。整个初高中阶段,远宁看了不少闲书,这些闲书中他尤喜欢宋词,觉得宋词的格律特别有结构感,那时候他也没有想到,多年以后这种中文特有的韵律结构会成为他研究的主题之一。

有意培养自己的自学能力,高中能看大学的书

高中阶段远宁做了不少探索,包括看大学的数学和物理书,参加竞赛等。远宁爸爸是大学物理教授,其书架上满是各种大学教材,于是远宁经常会去拿几本书翻阅。印象比较深刻的是北大物理系赵凯华主编的《新概念物理教程》,虽然大学普通物理只是高中物理的升级版,但是让他第一次体会到可以从不同的、更高级别的视角去反复重构知识体系。尽管这些对高考成绩没有多少直接帮助,但对学习能力是有意义的,这可能也是后来从事交叉学科研究的“种子”之一。这样的状态一直保持到高考。虽然高考成绩低于预期,但也考上了北京航空航天大学电子信息工程专业。入校第二学期远宁进了北航高等工程学院的理科实验班,这个实验班请北大数学学院、物理学院的老师来授课,数理基础课的量增加一倍,大一、大二除了上课就在自修室。“我的大学学习强度远超高中。高中阶段每天还能抽一小时打球,大学阶段基本没啥时间打球了。”那时有几位志同道合的高中同学,一直到现在远宁都和这几位高中同学有密切联系,大家都在科研行业,其中有一位现在仍与他一起写论文,一起指导学生。

入读卡内基梅隆,由电子计算机转向神经计算与机器学习

本科四年结束时(2011)远宁对于未来并没有明确的方向,只是想到最好的学校去看看去深造。当时学校前20%的学生都会把海外留学作为首选。远宁以本科期间的成绩顺利进入全美计算机和人工智能顶尖学府的卡内基梅隆大学电子计算机工程专业。留美不久远宁注意到神经科学和人工智能、计算机交叉的脑科学,是在美国上升势头最快的专业。而计算机科学和神经科学、医学结合的前景更让他震撼。第二年转博时,远宁放弃已读了一年的电子计算机,转读神经计算与机器学习专业(卡内基梅隆是全美博士培养中最早开设这一专业方向的学校)。其实转专业方向在美国也非常不易,必须重新申请并征得相关学院、系的录取同意,还要找到接纳的导师。为转专业远宁花了一年时间读了大量与人工智能、机器学习、神经科学、心理认知等有关的书,从最经典的论文到最新的文献,还有些教科书的章节,每一篇都打印出来仔细读,最后攒了满满一大纸箱的打印材料。“高中选考物理化学,本科也没有学过生物,没想到正式学的第一门生物课就是针对生物学博士生的神经生物学课程,需要补很多生物学、生理学方面的知识。美国读博强调自学,老师在课上只是提纲挈领。当时每天学习到不少东西,不停地在吸收,把不同学科的东西揉在一起,现在想起来还是很享受这个过程。”

初入大脑神经、认知过程研究之门

神经计算与机器学习本质上是要求用计算、人工智能、统计学方法研究大脑的神经、认知过程,需要多学科交叉,甚至与工程的交叉。入校第三年远宁进入博士项目,与匹兹堡大学医学院神经外科医生合作,利用颅内脑电和计算方法研究阅读、视觉等人类大脑认知过程的神经机制。由于学科交叉跨度大,远宁的指导老师有三位:阿夫尼尔 · 古曼(Avniel Ghuman)是神经科学方向的导师,马克斯 · 吉赛尔(Max GSell)是机器学习、统计学和人工智能方向的导师,还有一位导师是匹兹堡大学医学中心的神经外科医生马克 · 理查森(Mark Richardson)。三位教授背景完全不同,他的科研项目就是他们交叉研究的桥梁。博士期间,远宁主要任务就是进入病房把设备连接到与病人大脑相连的电极上采集数据。这些病人都自愿加入这个实验过程。采集数据前,患者会被告知这个实验不会直接对他产生治疗作用,也不会带来任何伤害,但会有助于医生和研究者对大脑功能有更多了解,有可能帮助到未来像他这样的病人和其他的患者。他们要签署知情同意书,也可以随时退出实验。那时候几位导师都是新建立实验室的年轻教授,他和实验室的科研助理是所有合作项目的唯二执行者,也成了匹兹堡地区颅内脑电认知神经科学研究这一课题的开创者。除了采集数据,调试设备、写程序也是远宁博士期间(2014—2018年)的主要工作。

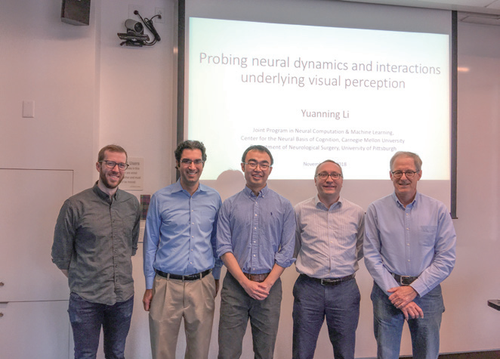

与博士生导师古曼教授合影

博士论文答辩时与答辩委员会合影

与博后导师、美国国家科学院及医学院双院院士张复伦教授合影

在更宽的层面观察、理解与认知相关的神经过程

由于数据采集、分析比较顺利,读博两年后,主导师就认为他可以毕业了,尽管论文还未发表。2018年底在完成论文答辩后,远宁博士毕业。他的博士研究论文于2016到2020年先后发表在《自然-通讯》(Nature Communications)、《美国国家科学院院刊》(PNAS)等杂志上。他的主要研究贡献是通过颅内脑电的高时空分辨率,证明了许多传统认为单一功能的视觉认知皮层区域往往先后参与到多个不同层级的信息加工处理过程之中,而非简单地前馈单向传导信息。这一由博士阶段工作牵引的研究工作延续至今,并扩展到与语言相关的视觉、听觉等神经过程的机制研究。在远宁看来,大脑很多这样的过程都不是静态的,而是多个区域动态参与同一个过程,或同一个区域动态参与多个过程。“现在我们试图在更宽的范围上来观察、理解与语言相关的神经过程。”经典神经生物学是从细胞、分子、神经环路出发解释微观机制,而李远宁课题组现在关注更多的是宏观到介观层面,即在知道某块区域与语言和认知相关后,通过记录该区域的神经活动和信号,用计算的方法,设法搞清该区域中哪一部位在什么时间以何种形式负责哪种功能。

对脑机接口的本质有了更深的了解

远宁告知,一旦能在脑的不同区域与脑的不同功能之间建立某种关联,如用数学方法将实验对象的一句话与同步产生的神经活动建立某种映射,那所记录的神经活动就可以通过映射来解码这段语言的内容,这就是脑机接口的本质。远宁解释:“语言是一种行为,我们所做的也就是在这些行为发生的同时,记录相对应的神经活动,建立两者之间的关联记录,通过神经活动就有可能判断实验对象的行为反应。反之,如果我想诱导(或改变)实验对象的某种行为状态,那我有可能用电、磁等调控手段去改变其大脑中相应的神经活动,达到改变对象行为状态的目的。这样或有可能在临床上改善某些疾病的状态,如罹患抑郁、帕金森病的患者有可能受益于这一研究。对一些不能通过正常的运动输出来表达自己意愿的实验对象(如渐冻症患者或高位截瘫者),有望借助脑机接口从其大脑的神经活动来解码他想表达的行为。这是脑机接口的两种方式,一种是解码,另一种是调控,都是为了改善病患的状态。”

博士后研究试图解锁语言特异性和通用性的神经机制

2019年博士毕业前半年,由之前合作医生推荐,远宁联系了加州大学旧金山分校(UCSF)神经外科系主任,也是神经科学和脑机接口的世界级专家张复伦(Edward Chang),去他那里做博士后研究。张教授是语言脑机接口领域的开拓者之一,他在2010年到2020年间的工作使得语言脑机接口从一个想法成为具有明晰理论基础和技术方法的研究方向。李远宁博士后期间的研究聚焦在语言的听与说和多语言的神经机制研究。2019年开始,远宁负责领导了张教授与华山医院神经外科主任医师吴劲松的合作课题——采集中文母语、英文母语实验对象在听和说时的神经活动的对比研究。这一课题试图解开语言通用性——语法、语言输入和输出——依赖的生理物理机制。

这一研究的背后逻辑是,尽管中英文都是用嘴说,用耳听,声学上的声音、语调参数也相近,但两种语言音素的排列组合却大异其趣,甚至语法结构、单词等都相差甚远,也就是说不同语言涉及的大脑区域硬件是相似的,但操作系统很不一样。这个研究就是想知道哪些是在大脑里相同的部分,哪些是不同的部分。远宁恰好在这个时间点上加入这一课题,并负责具体实现。他用了一年时间汇集实验数据,做数据分析、建模、解释,在此基础上撰写论文。这个课题有意义的结果之一是音高和声调(汉语拼音的四声)的神经机制。英文没有声调,但通过改变音高也会引起语调(抑扬顿挫)的变化,因此同一个音高的物理发生机制在中英文语言中具有完全不同的内涵,如果让中国人听英文的语调,与他听汉语的声调,会否触及相同的神经机制?一个美国人能听出这四种声调在声学特征上的不同,但这种声音上的不同代表的语义他可能不易理解。李远宁等人的工作解释了不同语言的听觉理解过程的神经机制。

理解阅读的神经机制,造福阅读障碍症患者

博士后期间李远宁完成的第二项工作,是试图阐明中国人发声时是怎么控制喉部运动产生音高变化来形成四个声调的,跟美国人讲话时改变音高形成语调的抑扬顿挫之间的神经机制是否一样?最终他发现中国人有一些神经机制上的特异性与声调控制有关,在做针对汉语的脑机接口时要考虑母语为汉语者的神经机制与汉语本身的特异性。远宁的这个工作方向一直延续至今,他的启明星项目主攻的就是汉语阅读的神经机制,通过阅读这个语言中的重要过程来加深对语言的理解认识。李远宁好奇的是只有区区几千年的人类阅读史何以能在早已完成进化的大脑上产生这一人类特有的高级认知功能的?这一研究的动力不仅源于对探知未知的兴趣,还在于现实的紧迫需求。目前仍存在大量阅读障碍者,儿童中存在阅读障碍的比例可能超过5%,有些被认为是顽皮不肯好好读书的、有多动症的孩子有可能就是阅读障碍患者。搞清楚阅读的神经机制对于阅读障碍人群会有现实的临床指导价值。

远宁的第三项工作是把人工智能引入大脑语言区域的研究(专业用语叫“对齐”),简言之,就是人工智能听懂语言、理解语义,这与人脑在功能上是相似的,但在具体机制上很可能既有相似,也有差异。远宁要做的就是量化、描述、建模这些相似和差异。他预感这会是未来实现人机智能,即人类智能与机器智能融合的基础。这方面工作也一直延续至今,仍然是他自己实验室的研究主题。

就职上科大,华山神外成紧密合作伙伴

以上三方面工作让李远宁在博士后期间的成果丰硕。2022年3月回国前他已通过科研合作方华山医院神经外科与上海科技大学联系。上海科技大学2020年组建了生物医学工程学院,要招募项目负责人(PI),双方一拍即合,学校同意给予他研究员、助理教授、博导职位。对远宁来说,上海是他独立开展工作的理想之选,他要做的研究非常依赖高质量的临床试验环境,而全世界能做到这类神经科学研究的神经外科中心并不多,华山神外是其中之一。

在实验室指导学生分析实验数据

尽管到上科大只有三年,但他目前已有一个十几人的团队,包括3个博士生、6个硕士生,还有几个本科生。课题合作者华山神经外科吴劲松/路俊锋教授团队有十几个人,“他们多是医学生,我这里是电子计算机、人工智能背景的学生,共同的科研兴趣让我们两家紧密联系,经常一起开组会”。

李远宁承担的启明星课题的临床被试多是胶质瘤患者。对这种生长在脑部语言功能区的肿瘤,切除时主刀医生会格外小心。经常要做的是唤醒手术,即术中通过控制麻醉等把患者叫醒,这时患者感觉不到疼痛,但意识清楚。这也是让患者参与阅读、说话等语言任务的最佳时机。这段宝贵的唤醒时间,可以用电刺激和电生理手段精准定位相应的语言功能区,达到手术上保护其语言功能的目的。同时,这些实验数据对理解分析语言功能也是独一无二的资源。这些正是李远宁正在华山神经外科实施的启明星项目的核心。

希望通过语言脑机接口研究来最终实现人机智能融合

基于对神经机制的不断解析,李远宁还开展了多项与语言、脑机接口相关的课题。如尝试帮助因为疾病失去语言功能者通过语言脑机接口来恢复交流功能。而他们更长远的任务布局是,希望通过语言脑机接口研究来最终实现人机智能融合。“现在人与机器交流需要输入字母或者语音控制,若借助脑机接口能直接实现大脑的意念与机器智能对接,就会出现很多全新的机会和可能性。也是基于这些机会和可能性,我们的实验室名为计算、认知与转化神经科学实验室,正是希望在这些交叉领域做更多探索。”

一位值得我们致敬、祝福的年轻人

以上是我这次做了16页采访记录择要整理的文字。通过这次和李远宁星友的访谈,我有幸认识了一位多学科背景,正在承担多项语言、脑机接口相关课题的研究者,这类研究让人看到了阅读障碍患者、丧失语言功能者等康复的曙光。而他希望实现人机智能融合的长远追求,让人看到了一位把个人志趣和追求与国家、人类需求紧紧连在一起的青年科学家的志向和格局。这是一位值得我们致敬、祝福的年轻人,一颗正在冉冉上升的启明之星。

江世亮采写于2025年5月2日