在动物界中,壁虎具备令人惊叹的再生能力,即便遭遇断尾之伤,它也能够重塑新生;螃蟹同样表现出色,在断肢后仍能重新长出崭新的钳子。然而,人类与这些动物形成鲜明对比。由于人类机体的结构更为复杂精巧,器官和组织的分化程度较高,这一特性使得人类在面对重大创伤或者罹患疾病时,再生能力显得相对有限。正因如此,组织的修复和再生已成为一个至关重要的研究领域。

硬组织修复的发展历史可以追溯到古代。例如,古罗马人使用动物的牙齿和骨头作为假牙,而中国古代则使用银、锡等金属填充龋齿。到了19世纪,随着冶金技术的发展,金属材料也开始作为骨组织和牙科修复和替代材料出现。现如今,金属、陶瓷和高分子材料在硬组织修复的应用已经相当成熟。然而,适用于软组织修复的材料却相对匮乏,亟须开发能够适用于软组织修复和再生的材料。

软组织修复的挑战

目前,在软组织修复领域,自体移植被公认为“金标准”。然而,这种方法从某种程度上来说,无异于“拆东墙补西墙”。一方面,这种治疗方法会对患者身体造成二次伤害;另一方面,当面对大面积软组织缺损或严重器官损伤的情况时,难以满足治疗需求。而异体移植,作为当前器官移植治疗中最主要的一种方式,虽然在一定程度上缓解了供体短缺的问题,但也面临诸多挑战。其中,免疫排异和供体短缺是两个最突出的问题。据统计:我国每年约有50万人等待肾脏移植,但是能够实现肾脏移植的患者仅有5000个;角膜移植的情况同样不容乐观,每年大约有10万人期待着角膜移植手术,但真正能够接受手术的只有3000人。此外,骨髓、肝脏和心脏移植的供需缺口更大。

基因猪用于异种器官移植的探索

在这样的背景下,异种移植被认为是解决供体短缺的潜在方案。这一概念的探索始于20世纪初。1905年,法国医生马修 · 贾布利(Mathieu Jaboulay)尝试将猪和山羊的肾脏移植到人类患者体内,尽管当时这一尝试并未取得成功,但为后续的研究奠定了基础。21世纪初,基因编辑技术的突破使异种移植技术取得了一些重要进展。2022年,美国马里兰大学医学院成功将转基因猪的心脏移植到一名终末期心脏病患者体内。为了降低免疫系统的排斥反应,研究团队敲除了猪的GGTA1、CMAH和GR基因,同时插入了人类的CD46、THBD和HO1基因,以此来防止血液凝固和减轻炎症反应。然而,此次移植手术的结果并不理想。接受移植的患者仅仅存活了两个月。2023年,马里兰大学进行了第二例转基因猪的心脏移植手术,但患者的存活时间也仅为四十天左右。因此,目前异种移植技术尚处于发展阶段,仍需进一步研究。

为了填补当前临床上软组织缺损修复和替代的巨大供需缺口,目前市面上出现了一些柔性的聚合物材料。例如:硅胶凭借其柔软的特性,在乳房假体领域得到了广泛应用;聚氨酯,因其外观和质感常被称为“人工皮革”,则被用作人工血管。然而,这类材料存在生物惰性,仅仅能够起到形状支撑的作用,缺乏必要的功能性。此外,这类材料通常具有疏水的表面特性,与软组织高含水的特性不符。当这类疏水材料被植入体内时,容易引发异物反应,进而导致植入失败或者增加感染的风险。因此,无论是科学界还是医学界,一直在寻求一种理想的软组织修复材料,期望能够解决当前面临的诸多难题。

水凝胶:最值得关注的生物健康材料

2023年,西湖大学与美国化学文摘社(CAS)合作发布的洞察报告中,水凝胶材料位列“最值得关注的十大生物健康材料”之首。水凝胶是由亲水性高分子通过交联形成的三维网络结构材料,能够在水中吸水溶胀而不溶解,从而使其既具备柔韧性又富有弹性。水凝胶中的水分子状态介于水和冰之间,具有一定的流动性,因此可以作为理想的载体材料与外界发生物质交换。

水凝胶材料在我们的日常生活中随处可见,像纸尿裤、隐形眼镜以及果冻布丁等,都是水凝胶材料的具体应用实例。从本质上来说,水凝胶可以看作高分子骨架与水的组合体,而构成这个骨架的高分子既可以是天然来源的,也可以是人工合成的。这些高分子通过交联作用形成网状结构。水凝胶的交联方式丰富多样,就如同毛衣编织有着各种各样的图案一样。其中,物理交联方式包括静电相互作用、氢键相互作用、离子络合、疏水相互作用、主客体相互作用以及范德华力等;化学交联则主要是依靠可反应的化学官能团之间的锚定来实现交联。

水凝胶隐形眼镜

三维类器官的构建

在日常生活中,有一个我们非常熟悉的制备水凝胶的例子——卤水点豆腐。通常情况下,我们会先把豆子打成豆浆,豆浆的主要成分是大豆蛋白。接着便是点卤环节,常用的点卤材料有盐卤或者石膏,盐卤的主要成分是氯化镁,石膏的主要成分是硫酸钙。当把它们加入豆浆中时,豆浆就会凝结成块状,进而变成豆腐脑。这一过程背后的原理其实是向蛋白溶液引入二价离子,这些二价离子能够通过离子络合作用将两个蛋白分子上的羧酸根离子连接起来,从而使蛋白溶液形成固定的三维结构。另外一种制作嫩豆腐的方法是在豆浆中加入葡萄糖酸 - δ - 内酯,这会使豆浆呈现弱酸性,促使大豆蛋白之间形成氢键和疏水相互作用。因为这种作用力相较于离子络合作用更弱,所以嫩豆腐的质地更加柔软。

总而言之,水凝胶是一种含水量高、具有三维结构、柔软且富有弹性的材料,并且水在其中能够保持一定的流动性,从而可以进行物质的负载和传输。正因如此,在多个维度下,水凝胶都被认为是当前最接近软组织的生物材料。它不仅能够应用于细胞生物学的研究,在组织工程和再生医学领域也大有用武之地,甚至还可以作为3D打印的原材料。

细胞生长脚手架 传统的细胞培养是在二维平面上进行的,常见的培养载体是塑料或玻璃培养皿。然而,细胞在二维平面上铺展时,其形态与体内的真实状态存在显著差异。在二维环境下,细胞的基因表达和功能也与体内不一致。而且,由于缺乏三维空间结构,细胞间的相互作用和信号传导受到限制。对于干细胞而言,二维的培养环境还会导致干细胞失去干性。

水凝胶由于其具有与细胞外基质相似的三维结构和高含水量,成了细胞三维培养的理想材料。通过调节水凝胶的交联密度和成分,可以模拟不同组织的力学特性,使水凝胶具备像软骨一样的硬度,或者像脑组织一样的柔软度。现有研究表明,在不同硬度的水凝胶中培养干细胞,会使其分化为不同的细胞。例如:当水凝胶的强度为0.1千帕时,干细胞倾向于分化为神经细胞;当强度提升到8至17千帕时,干细胞会分化为肌纤维细胞;进一步提高水凝胶的硬度,则可以将干细胞诱导为成骨细胞。这类研究有助于我们深入理解体内细胞的行为机制。

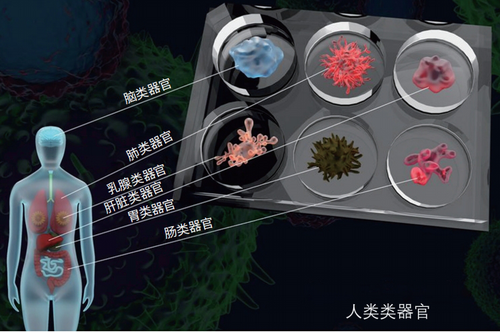

基于水凝胶三维培养细胞的另一个前沿领域是类器官的研究。类器官是通过将干细胞置于三维水凝胶中,使其自组织形成的微型器官模型,具有特定器官的一些关键特性。在这个过程中,水凝胶为类器官的形成提供了三维支架。目前,已经成功培育出脑类器官、肠类器官和肝脏类器官等,它们具备相应器官的部分特性。这些类器官可用于体外药物的筛选,减少动物实验的使用,从而进一步缩短药物的开发周期并降低药物的研发成本 。

组织工程潜力股 进一步地,水凝胶的应用范围还可拓展至体内,在多个医学领域展现出巨大的应用潜力,以下是两个具体的例子。

第一个例子是水凝胶在心肌损伤修复中的应用。缺血性心脏病是当今全球范围内致死率最高的疾病之一,其主要发病机制是冠状动脉血流减少,进而引发心肌缺血、缺氧,严重时甚至会导致心肌坏死。心肌坏死之后,心肌组织会逐渐变薄,并且伴随着纤维化的形成,这对心脏的正常生理功能造成了极大的损害。针对这一问题,一种创新的治疗方法应运而生。即利用水凝胶,或者将干细胞与水凝胶相结合,通过微创的方式将其精准地注射到心肌梗死的部位。这种治疗方法的优势在于,水凝胶能够为变薄的心肌提供一种代偿性的机械支撑,就如同为受损的心肌搭建起一个稳固的“支架”,帮助其维持正常的形态和结构。同时,结合了干细胞的水凝胶还能促进自体组织再生,激发身体自身的修复机制。经过大量的研究和实践验证,该方法能够显著缩小梗死面积,有效降低心肌纤维化的程度。更为重要的是,它能够保持心脏的高射血分数,确保心脏正常的生理功能得以维持。

第二个例子就是软骨缺损的修复。骨关节炎作为一种常见的退行性关节疾病,给众多患者带来了巨大的痛苦。其主要特征是关节软骨的磨损和退化,这会导致患者出现疼痛、僵硬以及功能障碍等一系列症状。据世界卫生组织的统计数据显示,全球约有3.5亿人深受骨关节炎的困扰,并且随着年龄的增长,其发病率呈现出显著增加的趋势。然而,软骨组织具有特殊的生理特性,它本身并没有再生能力。一旦软骨发生损伤,往往会使患者的生活质量严重下降。传统的药物治疗和手术干预虽然能够在一定程度上缓解疼痛症状,但都只是治标不治本的方法,无法从根本上解决软骨缺损的问题。在这样的背景下,水凝胶再次展现出其独特的优势。它可以作为一种理想的支架材料,与软骨细胞或干细胞相结合,然后注射填充至软骨缺损部位。水凝胶不仅能够起到支撑作用,维持关节的正常形态,还可以作为一种关节润滑介质,大大减少关节之间的摩擦,从而有效缓解疼痛和僵硬的症状。更为关键的是,它能够为软骨细胞或干细胞提供一个适宜的生长环境,促进它们的增殖和分化,进而实现软骨组织的修复和再生,使其恢复正常的生理功能。

3D打印黑科技 3D打印技术凭借其逐层堆积材料的独特方式,具备了精确构建复杂三维结构的能力,从而实现个性化加工,在医学领域引发了一场意义深远的革命性变革。在这一创新技术体系中,水凝胶作为墨水材料发挥着至关重要的作用。它不仅能够赋予打印结构类似软组织的特性,使其更贴合人体生理环境,还可以负载活细胞,让研究人员能够精确控制水凝胶的结构以及细胞的分布情况,进而构建出高度复杂的生物结构。2019年,以色列特拉维夫大学科研团队成功打印出了首颗具有细胞、血管和腔室的“迷你心脏”。这颗“迷你心脏”的诞生堪称生物医学工程的重大突破。在制作过程中,研究团队使用了由患者自身细胞诱导而来的多能干细胞和水凝胶作为墨水材料。由于使用的是患者自身的细胞,极大地避免了免疫排斥的问题,为后续的移植应用提供了更高的安全性和可行性。同时,该团队还在打印过程中成功实现了血管结构的构建,这一成果为未来打印全尺寸功能性人类心脏奠定了坚实的基础。同样是在2019年,美国卡内基梅隆大学开发了一种名为“FRESH”的创新3D打印技术,并利用这一技术,使用水凝胶成功打印出了具有复杂结构的全尺寸人类心脏模型。这一成果进一步展示了3D打印技术在生物医学领域的巨大潜力,为心脏疾病的研究和治疗提供了更为精准的模型支持。

3D打印“会呼吸的肺”

在肺组织工程领域,3D打印人造肺面临着诸多严峻挑战。肺组织内部结构极为复杂,不仅有丰富的气管,还有环绕的血管,其中最小的血管直径仅有300微米。因此,要实现3D打印人造肺,需要解决一系列关键难题。例如:如何精准模拟肺功能,实现氧气的自由交换;如何确保打印出的血管能够有效地为组织输送氧气;如何兼顾多种不同的管道系统,使其协同工作。2019年,美国莱斯大学针对这些难题展开了深入研究。该校利用数字光处理3D打印技术,以水凝胶作为生物墨水,成功构建了一个具有复杂血管网络的“会呼吸的肺”模型。研究人员在3D打印的水凝胶内部,通过预留孔洞的巧妙形式,搭建起了一个缠绕的血管模型以及肺泡结构。在这个精心构建的肺泡结构中,能够实现血液流动过程中红细胞的氧气交换。

水凝胶的临床转化与未来展望

水凝胶因其特性,备受研究人员的青睐,成为研究的热点领域。据统计,近年来全球每年发表的水凝胶相关研究论文近3万篇,其中美国专利约2万项,中国专利约1万项,显示出该领域蓬勃发展的态势。然而,尽管研究热度持续高涨,水凝胶在医疗卫生领域的实际应用仍面临诸多挑战。

从市场应用来看,水凝胶产品主要分为消费品和医疗产品两大类。在消费品领域,水凝胶广泛应用于纸尿裤、卫生用品以及面膜、眼膜等美容产品;在医疗领域,则主要用于隐形眼镜、退热贴等二类医疗器械,以及创面敷料等二类或三类医疗器械。值得注意的是,这些产品大多局限于体表应用,功能相对单一。截至目前,美国食品药品管理局(FDA)批准的水凝胶植入医疗器械不足十例,反映出水凝胶临床转化存在显著瓶颈。

造成这种巨大落差的主要原因在于传统水凝胶的机械性能与人体软组织存在显著差异。以我们熟悉的豆腐为例,其质地柔软脆弱,在外力作用下容易破碎,韧性较差。传统水凝胶的强度通常处于千帕级别,韧性低于每平方米100 焦耳,而人体软组织却能承受高达10兆帕的压力,韧性超过每平方米1000 焦耳 。这种力学性能的差距使得传统水凝胶难以满足体内应用对材料结构稳定性和组织整合性的严格要求。针对水凝胶力学性能不足的问题,科研界进行了长期探索。近十多年来,通过构建双网络、水凝胶结晶和盐析等策略,水凝胶的机械性能得到了显著提升。然而,这些改进往往以牺牲生物安全性和加工性为代价。例如,双网络水凝胶的构建过程需要引入复杂的小分子单体,存在较高的生物安全风险;同时,这些提升机械性能的策略往往制备周期长、能耗高,缺乏大规模加工的可行性。更重要的是,现有水凝胶技术难以实现水凝胶与细胞的原位成型,这严重制约了其在组织工程和再生医学中的应用。

为应对上述挑战,我们团队经过十余年的潜心研究,开创性地开发了一种新型水凝胶技术。该技术的核心在于利用特定波长的光照射,使水凝胶骨架中的光敏基团A快速转变为B,进而交联水凝胶骨架中的另一种活性基团C,同时形成仿生微结构,实现水凝胶的秒级成型加工。这种创新技术使水凝胶的强度达到15兆帕,韧性高达每平方米5000~6000焦耳,媲美蜘蛛丝;耐疲劳拉伸可达5万次,超越了医用橡胶的性能。此外,水凝胶中的活性基团能够与组织表面的大量氨基官能团结合,实现组织黏附,无需额外固定。这种力学性能的突破与可加工性和自黏附性的完美结合,成功克服了传统水凝胶在力学性能、加工周期和组织整合能力等方面的转化瓶颈。

基于这一技术突破,我们首次将水凝胶应用于创面封闭、止血和促修复领域。截至目前,该水凝胶技术已完成300多例临床试验,未发现因材料问题导致的安全隐患。多中心临床试验结果表明,该水凝胶相比现有技术具有更优异的修复效果。2023年8月,这项基于原创光偶联水凝胶技术的产品获得国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心批准,进入国家创新医疗器械特别审查通道。同时,该技术获得了《自然-材料》期刊的置顶推荐,并受到中国科技部、《人民日报》、英国《每日邮报》等广泛报道。

结 语

“水者,何也?万物之本原也。”水是万物的本根和生命的起源。人体约30%由硬组织(如骨骼和牙齿)构成,而以皮肤、肌肉和脏器为代表的软组织则占据了我们身体的70%。在软组织中,水的含量尤为丰富,在部分器官中甚至可高于80%。所以说“人是水做的”毫不夸张。

水凝胶作为一种和人体软组织高度相似的新型生物材料,在组织工程和再生医学中迸发出了巨大的潜力,同时也带来了新的挑战。我们相信,通过技术的革新和多学科交叉合作,水凝胶将深刻改变人类对生命和健康的认知,同时也有望在未来实现临床应用,为软组织修复、器官再生和个性化医疗等领域带来革命性的变革。