脑机接口的定义

脑机接口是神经科学、电子信息、人工智能、医学、材料等多个学科交叉的新兴前沿研究领域。霍尔珀(Wolpaw)等人在其著作《脑机接口:原理与实践》(Brain-computer interfaces: principles and practice)中定义脑机接口(BCI)是一个通过检测中枢神经系统活动并将其转化为人工输出来替代、修复、增强、补充或改善中枢神经系统正常输出的,由此改变中枢神经系统与内外环境之间持续交互作用的系统。

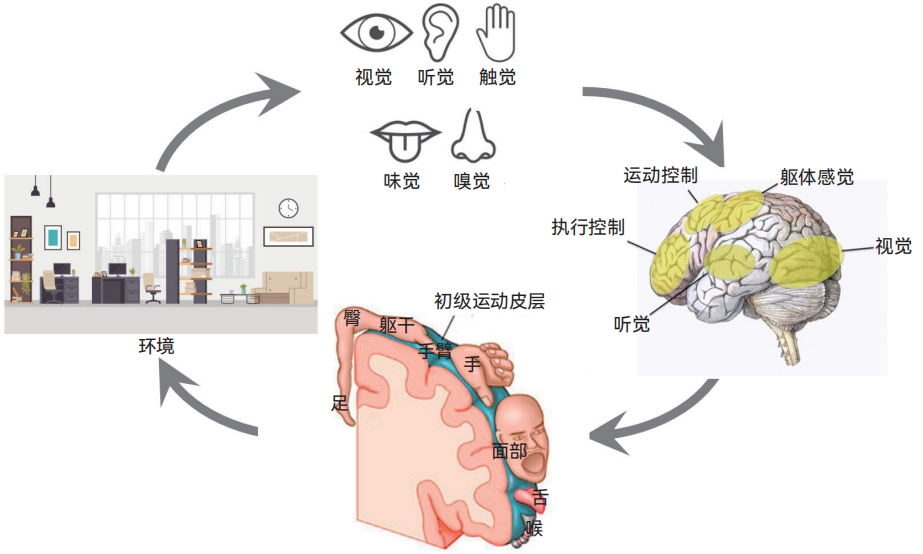

人类与环境交互是一个闭环双向的过程,这一过程的核心是人脑处理感知、控制和运动输出等多种功能(图1)。首先,感知功能是指大脑如何接收和解读来自我们五官感觉(视觉、听觉、触觉、味觉和嗅觉)的信息。这些信息通过相应的感受器官收集后,转换为神经信号,通过神经元传递到大脑的不同区域进行处理和解读。其次,控制功能涉及大脑如何基于接收到的信息和已有的记忆或知识,做出决策并指挥身体作出反应。这包括日常的自主活动,如呼吸和心跳,以及更为复杂的情感表达和思考过程。大脑的前额叶尤其在这方面起着核心的调控作用,负责高级认知功能如解决问题、规划和执行决策等。最后,运动输出功能是大脑如何指挥身体的运动。这主要由大脑的运动皮层控制,该区域生成关于身体运动的指令,通过神经系统传递到肌肉,引起相应的动作,其中不同躯体位置的运动控制对应不同的皮层区域。这三个功能——感知、控制和运动输出——共同使得大脑能够有效地与外界环境交互,支持我们的日常活动和复杂的行为表现。

图1 人类与环境交互闭环示意图

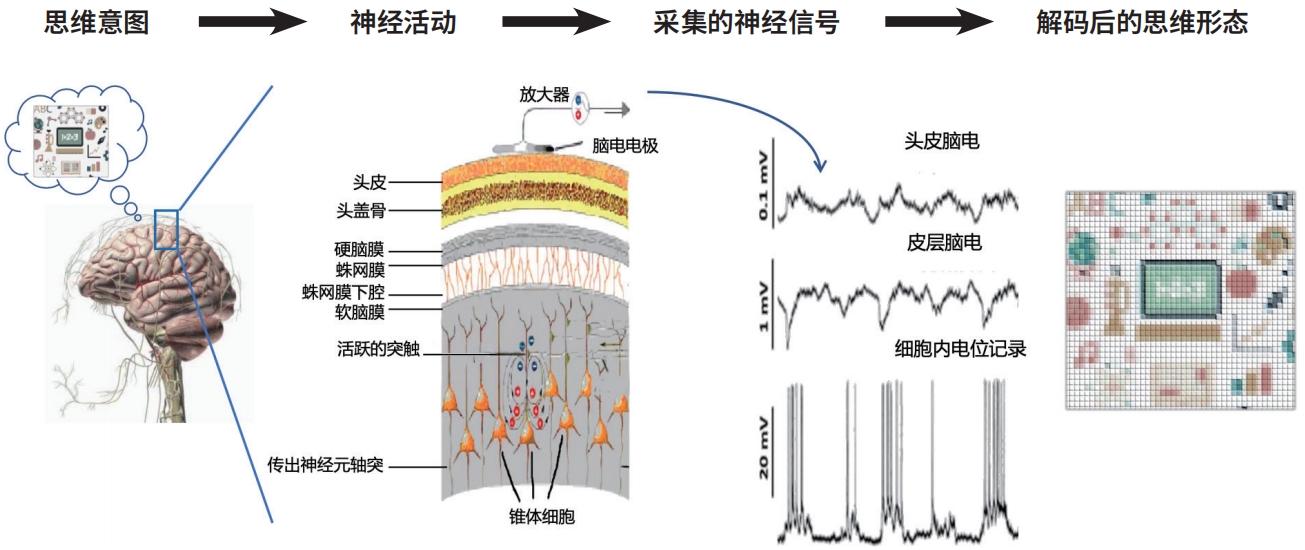

由于脑疾病和外伤,人们可能会遇到各种神经功能障碍,其中包括运动功能障碍和失语症等。这些疾病对患者的日常生活和沟通能力造成重大影响。而在很多情况下,这些患者的大脑中,负责控制和产生运动输出的部分依然完整,只是下行通路受到了阻断。脑机接口技术提供了一种革命性的方法,用于帮助因脑疾病和外伤而遭受运动功能障碍和失语症的患者恢复功能。这项技术通过直接解读大脑的神经活动,使患者能够控制外部设备或计算机系统,从而绕过传统的神经肌肉通路(图2)。

图2 脑机接口系统的基本架构

脑机接口系统根据信号采集方式的不同,主要可以分为非侵入式和侵入式两种类型,各自具有独特的特点和应用场景。其中侵入式BCI系统通过手术将电极直接植入大脑,从而获得更加精确和高质量的神经信号。这种方法包括皮层下植入和皮层表面植入两种形式。侵入式BCI能够直接捕获大脑皮层的电活动,提供更高的信号分辨率,使得控制的精度和反应速度大为提升。因此,侵入式BCI特别适用于那些对控制精度要求极高的应用,如精细的机械臂控制或复杂的通信系统。

在人类的运动输出中,手和口的动作尤其重要且常见。手部运动覆盖了从精细的小肌肉控制(如写字、绘画、打字)到力量和协调性要求较高的动作(如举重、推拉物体)。这些动作由大脑的运动皮层精密控制,特别是与手部运动相关的区域,它们生成详细的神经命令,这些命令通过神经系统传递到手部的各个肌肉。口部运动则主要涉及说话等功能,这些都是社交和生存的基本需求。说话不仅需要声带的运动,还涉及唇部、舌头和颚部的协调运动,这些都由大脑特定区域如语言中枢控制。在图1所示的“皮质小人”图中,不同器官的相对尺寸大小对应了相应的控制器官运动的皮质区域面积,可见手部和口部是最大的两个运动控制区域。手和口的这些运动输出功能显示了大脑在日常生活中的核心作用,无论是在基本的生理需求还是在复杂的人际交往中,手和口的活动都是人类互动和表达自身的主要方式。而与之相对应的,解码精细运动和语言,往往需要侵入式记录技术。

侵入式运动脑机接口

侵入式运动脑机接口系统利用植入大脑运动皮层的电极来直接记录与肢体运动相关的神经活动。这一系统的核心在于解析和利用大脑内部运动控制的神经机制,特别是运动皮层中的神经编码过程。运动皮层位于大脑的额叶,是负责规划、控制和执行自愿肢体运动的关键区域。在这一区域中,不同的神经元群组被激活以响应不同类型的躯体肌肉运动。例如,某些神经元在计划或执行手部动作时活跃,而其他神经元则在腿部动作时活跃。这些神经元通过发放电信号(动作电位)来编码特定的运动指令,例如手臂的上下左右不同方向的运动。乔治奥普洛斯(Georgopoulos)等人在1980年代的一系列里程碑式的工作,揭示了灵长类动物的运动皮层内神经元活动编码表达和控制手臂运动的基本原理,为侵入式运动脑机接口的发展奠定了理论根基。

侵入式BCI系统通过精确放置的微电极阵列捕获这些电信号。这些微电极能够检测到单个或少数几个神经元的活动,从而获取关于预期运动的高分辨率和高精度的数据。这些数据随后被传输到外部处理器,其中特定的解码算法被用来解释这些电信号。解码算法根据神经信号的模式,确定用户的运动意图,如移动手臂或握拳。一旦确定了意图,这些信号就会被转化为具体的命令,用以控制外部设备,如计算机光标、假肢或机械臂。这种直接从大脑到设备的信息传输,使得侵入式BCI能够提供快速和精确的控制,为重度运动障碍患者提供了行动自由和提高生活质量的可能。

基于这样的原理,在过去近20年间,侵入式运动脑机接口领域经历了多项重大突破,这些进展极大地推动了技术的发展和临床应用。2000年代早期,科学家开始将侵入式BCI系统用于人类临床试验。例如,基于犹他电极(Utah array)的侵入式BCI系统临床试验显示,慢性截瘫和四肢瘫痪患者能够利用他们的大脑活动来控制外部设备,如电脑光标和机械臂,实现多自由度的精确运动控制。近年来,一些研究开始集成触觉反馈到侵入式BCI系统中,通过模拟自然的触觉感受,使用户能够在使用BCI控制的假肢时获得关于力度和位置的直接反馈,这增加了系统的自然性和使用者的适应性。为了提高患者的生活质量和系统的便携性,科学家努力开发小型化和无线化的脑植入设备。这些设备减少了感染风险,提高了患者的舒适度,并扩展了BCI的日常应用范围。

基于这类精细运动控制系统,瘫痪病人能够实现较为高效且精准的光标控制,从而实现与电脑的交互,以及通过打字实现每分钟10个英文单词左右速度的语言输出。2021年,斯坦福大学的研究团队基于2个植入在手部运动区的犹他电极解码想象手写字母的精细运动轨迹,从而实现了每分钟90个字符(约15个单词)输出速度的意念想象运动脑机接口。

语言脑机接口和语言假体

虽然基于运动脑机接口可以实现键盘输入从而实现语言交流,但这种方式仍依赖间接的交流手段,其信息传递速率极为受限,仅为每分钟10个单词左右,而人类日常的自然语言交流速度大约为每分钟150个单词。因此如何构建脑机接口系统实现更为自然高效的信息传输成为重要的研究方向。语言表达可以被视为一种精细且复杂的运动控制过程,涉及大脑、声带、口腔以及面部肌肉的协调工作。这些运动由大脑的特定区域,如布洛卡区、口唇运动区、咽喉声带运动区等,负责协调和控制。因此,跳过键盘光标等间接的通信设备,利用基于运动控制的脑机接口技术构建语言假体实现直接的语言交流,尤其对于那些因疾病或伤害而失去传统语言能力的人来说,是一种具有潜力的解决方案。

运动控制BCI系统通常依赖大脑运动皮层的信号。对于语言表达,这意味着可以通过监测与语言产生相关的大脑区域的活动来实施。这些区域在准备和执行语言表达时活跃,例如在形成要说的单词和句子时。近年来,随着侵入式颅内脑电和电生理技术的发展,一系列的研究深入揭示了这些与语言产生相关的大脑区域的神经编码控制原理。2013年加州大学旧金山分校的研究者在《自然》(Nature)上发表研究,通过高密度颅内脑电揭示了额叶腹侧感知运动皮层在自然语言表达生产过程中存在与口、唇、舌、咽等构音器官相对应的空间功能结构分布。2018年,该团队运用高密度颅内脑电进一步揭示了腹侧感知运动皮层编码表达了与不同语音元素相对应的多构音器官协作的构音运动轨迹。理论上,通过侵入式或非侵入式电极捕捉这些神经活动,BCI系统可以解码意图并转换为电子语音输出。基于这样的理论框架,2019年,该团队在喉部关节运动监测辅助下,基于高密度皮层脑电进行脑电到构音器官运动再到声音频谱的英语短句语音两步合成,在癫痫患者上高清晰度地合成了“The proof you are seeking is not available in books”(你所寻找的证据在书中是找不到的)等句子。基于这些发现,2021年,同一团队在一名志愿者的脑中植入了电极,首次实现了非手术状态下的实时高密度皮层脑电-英语短句语音合成和语音互动。2023年,该团队在《自然》上报道了基于高密度皮层电极的脑电到英文语音/文字/面部口唇运动的复合多模态合成,并实现了平均每分钟78个单词的解码合成速度。斯坦福大学团队在《自然》上同期报道了基于犹他电极的脑电到英文语音合成,实现平均每分钟62个单词的解码合成速度。2024年,加州大学戴维斯分校的团队报道了一例植入4个犹他电极的瘫痪失语患者,通过语言脑机接口实现了在125?000个单词的英文词汇库上以每分钟32个单词的速度达到超过97%的解码准确率。此外,2023年,复旦大学和上海科技大学的研究者运用术中高密度皮层脑电监测胶质瘤患者脑运动感知皮层在朗读汉语时产生的电活动,基于汉语特殊的声调编码控制特性,实现高密度皮层脑电到带声调汉字语音和连续语句的直接合成,将语言脑机接口的应用拓展到了覆盖全球超过一半人口的声调语言上。

语言脑机接口的应用为受语言障碍影响的人群打开了一扇大门,尤其是那些患有失语症、肌萎缩侧索硬化症(ALS)或其他因素导致语言功能丧失的患者。通过将他们的神经活动直接转化为语言,BCI可以绕过肌肉控制的声道,使患者能够再次与外界有效沟通。

尽管这一方法具有巨大的潜力,但在实际应用中仍面临一系列挑战。首先,语言表达的大脑过程非常复杂,涉及多个大脑区域的细微协调。目前的研究主要聚焦在控制口唇运动的感知运动皮层,但语言交流包含更高维度的语义、句法、语用等层次。高层语言结构并非局限于局部皮层活动,而是依赖广泛的跨区域协同,如额叶-颞叶网络。这一层次的神经表征尚不完全清晰,因此,准确地捕捉和解码这些复杂的神经模式是一大挑战。此外,当前的BCI系统通常需要用户接受长时间的训练,学习如何控制其大脑活动以生成可识别的命令,BCI系统在实际应用中面临电极漂移、信号退化、皮层反应变化等问题,导致解码准确率随时间波动。最后,BCI系统的数据保护、授权机制、用户控制权需法律与伦理双重约束,目前仍是空白。

展望未来

侵入式BCI技术是一种革命性的科技,它将大脑的神经活动与外部设备直接连接,从而提供了恢复和增强人类功能的潜在可能。未来的发展将在多个关键领域取得进展,包括硬件设备、神经科学理解、应用场景、解码算法和脑机融合技术等。

未来的侵入式BCI系统将朝着更小、更智能、更安全的方向发展。微型化和无线化的电极将减少对用户身体的侵入和损伤,同时提高植入物的舒适度和耐用性。此外,新材料的开发可能会提高电极与神经组织的接口性能,减少炎症反应,延长设备的使用寿命。柔性的高密度电极阵列也将提高信号采集的精度和分辨率。

未来对大脑如何编码和处理信息的理解将不断深入,特别是对例如记忆和意识等复杂认知功能的神经机制的洞察。这将帮助科学家设计更加精准的BCI系统,能够更有效地捕捉和解释大脑的信号。此外,对大脑可塑性的更好理解将促进BCI训练的效率,帮助用户更快地适应系统。

解码算法的发展将侧重于提高速度、准确性和适应性。利用深度学习和其他先进的机器学习技术,算法将更好地从复杂的神经数据中学习和预测用户意图。自适应算法将能够实时调整,以应对大脑活动随时间的自然变化,提高BCI系统的长期稳定性和可靠性。

脑机融合技术将进一步发展,以提高人类与机器接口的整合度。这包括改善用户的感觉反馈,让BCI设备的操作更加直观和自然。例如,为假肢或外骨骼提供触觉反馈,可以显著提升用户的操作精度和舒适度。此外,实时的反馈机制将帮助系统更快地调整和优化,使得BCI设备更加智能、响应更快。

总之,侵入式脑机接口的未来发展前景广阔,不仅将极大地改善神经障碍患者的生活质量,还可能开辟人类认知和机器互动的新方式。随着科技的进步和对大脑复杂性的进一步理解,我们可以期待一个更加互联的未来,人脑与机器的界限将日益模糊。

_____________________

本文作者李远宁是上海科技大学生物医学工程学院研究员